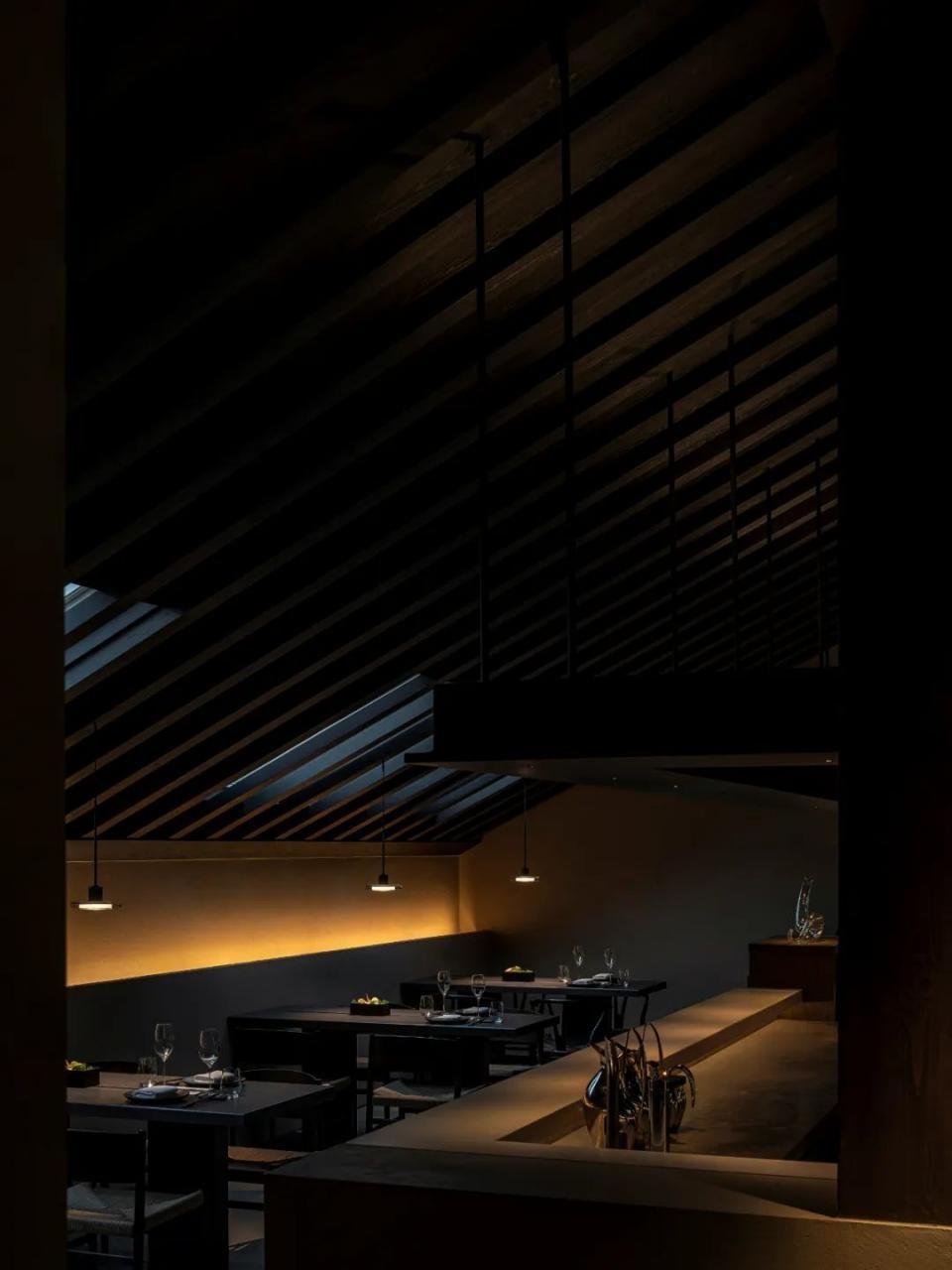

光影之中美好生活的三种状态

—— 餐饮空间中“隐性的光”的探寻和价值诠释

对素食的理解 ——“自然态”

在本质上,素食是对于生活有着深刻感悟后的一种选择,这种感悟是对这个丰富、多彩世界充分体验之后的一种升华,因此素食群体的内心其实是细腻、浪漫的,被升华后的平和所包裹,形成一种独特的自然心境。

对情绪的关照 —— “中间态”

人的情绪、状态总是因为外在条件的改变而变化着。如何让客人进入餐厅后可以较快的放松下来,获得一个契合的情绪水平去享受用餐和社交?这是所有高级餐厅都会面临并需要解决的。

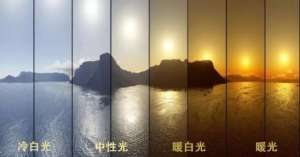

设计师团队尝试通过创造一个“中间态”的光环境来化解。“中间态”的光环境既有细腻的层次,主次关系也恰当,所有的对象都处于一个相互对比、衬托和融合的动态平衡之中。

这样,不论客人进入餐厅前的状态如何,照明营造的各处环境都具有最适合的包容度,不会推高或拉低客人的情绪水平,帮助客人放松下来享受用餐和社交。

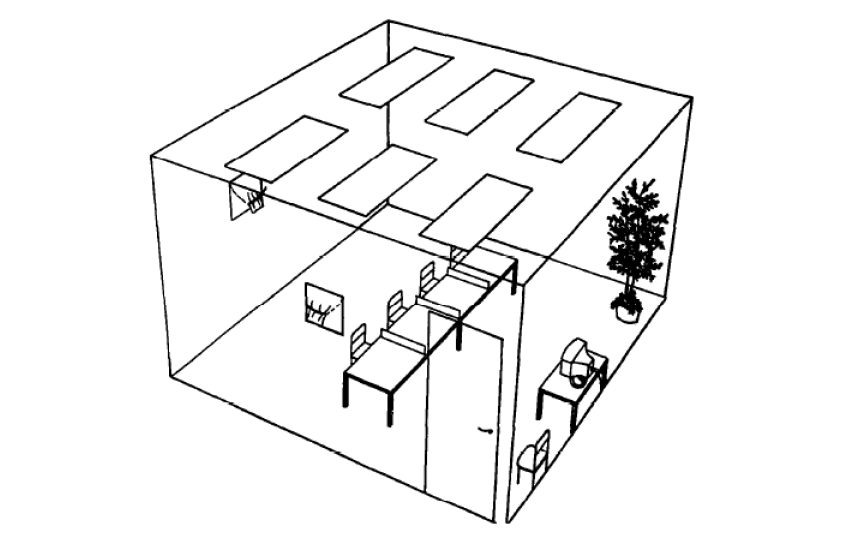

包房空间不大,但也希望各个功能区之间有更丰富的层次,其亮度比的范围约为1:10;卫生间的亮度比范围约为1:5,以呈现一个相对清楚、完整的光线状态;走道狭长,是到达各个功能空间之前完成情绪整理的区域,需要一个稳定、统一的光线条件,亮度比范围约为1:3。

对空间的诠释——“有机态”

餐饮空间的价值探寻 “隐性的光”

建筑南侧为主入口立面,对远处或经过的人具有昭示性,因此将南侧山墙的局部亮度做到了8~12 cd/㎡来进行强调,另外在南、北、东侧高处立面(红砖墙)用一段线性光照明来表现建筑的完整性,但调低亮度到2~3cd/㎡,同时这三个立面的低处(黑色防腐木)不设置照明,让整栋建筑和景观相融。

项目名称:兰斋LAMDRE

项目地点:北京

完成时间:2023年1月

照明设计:PROL光石

室内设计:口日田建筑师事务所

Krt Architecture & Interior Design

景观设计:七月合作社

July-Cogarden

业主:私人

项目摄影:TOPIA图派视觉

暂无评论内容